日本では、少子高齢化や人口減少が進行し、近い将来に多くの社会・経済的課題が顕在化することが予測されています。特に2030年頃を境に、労働力不足や社会保障費の増大など企業活動にも直接的な影響が懸念されます。

本記事では、2030年問題の背景や企業が負うリスク、深刻化が予想される業界、さらに具体的な対策や事例を通して、どのように2030年問題を乗り越えられるかを解説します。

目次

2030年問題の背景:人口減少と少子高齢化

2030年にかけて進む日本の人口減少と少子高齢化の現状を、経済への影響とともに見ていきます。

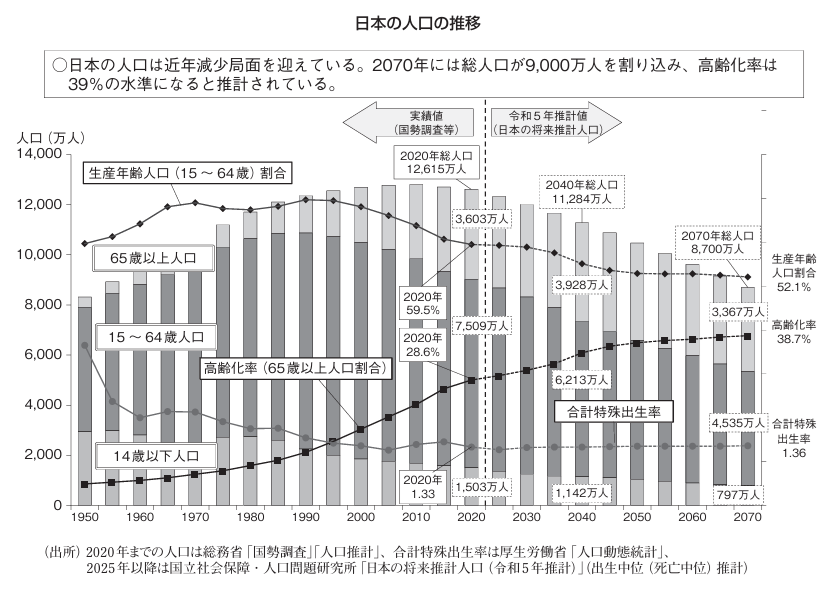

日本では出生率が長年低下の一途をたどり、同時に平均寿命が延びたことで高齢化が進んでいます。総人口が減少しながら高齢者の割合が高まることで、労働力の担い手が減り国内経済の活力が失われる懸念があります。これに伴い社会保障費や医療制度への負荷が大きくなり、企業も増加する保険料負担や人手不足対策などのコスト増に直面しやすくなっているのです。

少子高齢化による人口構造の変化は、国内消費の縮小や地方の過疎化とも結びついています。企業は国内市場の伸び悩みとの戦いに加え、従業員の高齢化やノウハウ承継の課題への対策が急務となります。こうした状況を踏まえて、2030年を迎える前から多面的な対応策を講じる必要があるといえるでしょう。

少子高齢化の現状と急速な人口構造の変化

少子高齢化が加速する要因として、出産適齢期の女性人口が減少し続けている点が挙げられます。加えて、高齢世代が急増することで、医療や介護サービスの需要が飛躍的に高まり、社会全体の負担が拡大しています。今後10年ほどでこの傾向がさらに顕在化し、企業活動に必要な人材の確保がいっそう難しくなることが予測されます。結果として、さまざまな業界で生産性向上と組織体制の見直しが急務となるのです。

国内市場縮小と経済成長への影響

人口が減少することで、内需中心のビジネスを展開する企業は今後の売上成長が期待しづらくなります。消費者層自体が小さくなるだけでなく、高齢化による購買行動の変化にも適切に対応しなければなりません。さらに、国内の経済規模が縮小すると新規投資が鈍化し、企業の成長機会も限られてしまいます。その結果、海外市場への展開やイノベーション創出がますます重要な意味を持つようになるでしょう。

2030年問題が企業にもたらすリスク

2030年問題は単に人口動態の変化に留まらず、企業経営のさまざまな局面に影響を及ぼします。2030年問題が企業にもたらすリスクについてみていきます。

人材不足による業績への直接的な影響

生産年齢人口の減少は、採用難や給与コストの上昇をもたらし、企業の収益を圧迫する大きな要因となります。必要な人数が確保できないまま業務を続ければ、サービス品質の低下や製品の納期遅れが生じ、顧客満足度の低下につながりかねません。特に労働集約型の産業では、新規事業展開のスピードが落ちるだけでなく、現場での負荷が増大し社員の離職リスクも高まります。その結果、組織の安定性やブランド力までも損なう事態に陥る可能性があります。

技術承継・ノウハウ伝承の困難化

ベテラン層の大量退職により、長年培われてきた技術やノウハウが後継世代へ継承されにくくなることは深刻です。特に中小企業や専門性の高い業界では、蓄積された熟練技術を失うことが競争力低下につながります。それは、製品・サービスの質や開発力にも影響し、自社の強みが失われるリスクがあります。これらを防ぐには、若手育成への注力とマニュアル化・デジタル化など多角的な方策が必要です。

国際競争力の低下と海外市場での出遅れ

国内市場における縮小傾向が続くと、海外への事業展開の必要性が現実味を帯びてきます。しかし、人・モノ・カネの十分な投資ができないと、新興国企業との競争に後れを取ることは明白です。日本国内の需要減に加え、グローバル市場でのシェア獲得がままならない状況が続けば、経営基盤が脆弱化します。国際的な視点を早めに取り入れてリソースを最適配置し、競争力を育む戦略が欠かせません。

社会保障費増大に伴う企業負担の増加

少子高齢化の進展で、医療費や介護費などが増大し、国や自治体の財政を圧迫することが想定されます。その結果、企業にはさらなる税負担や保険料の上乗せが求められる可能性があります。コスト増は利益率の低下や投資余力の縮小を招き、企業成長を妨げる障壁となるでしょう。長期的には、人材育成や設備投資を行いにくくなる恐れもあるため、早い段階で財務体質の強化や効率化策に着手することが重要です。

影響がより深刻化すると考えられる業界

2030年問題による影響が特に大きいと予想される業界を、それぞれの課題とあわせて解説します。

少子高齢化や人口減少の影響は、業界によっては深刻な形で表れる可能性があります。熟練労働者の退職が顕著な業種や、サービス需要が急増する業種は、2030年問題の影響を強く受ける傾向があります。

建設・インフラ業界:高齢化と技術伝承の課題

建設現場では作業員の平均年齢が高まり、リタイアが相次ぐ一方で若手の担い手が少ないのが現状です。長年培われた施工技術やノウハウを引き継ぐ仕組みが整わない企業では、生産性低下や工期の遅延が発生しやすくなります。社会インフラの老朽化も進むため、メンテナンス需要の増加が見込まれますが、対応できる人材や技術力をいかに確保するかが大きなポイントです。これらの課題を克服するには、デジタルを活用した技術継承と労働環境の改善が重要となります。

医療・介護・福祉業界:少子高齢化の最前線

医療や介護サービスの需要は高齢化とともに急激に増えますが、それを支える人材の確保が非常に難しくなっています。高ストレス環境や夜勤など、働き手に大きな負担がかかりやすいため、離職率も高いのが現状です。サービスの需要は増す一方でスタッフが不足すれば、利用者への十分なケアが行き渡らなくなります。人材育成だけでなく、AI導入など新しい仕組みの活用による負担軽減も課題解決のカギとなるでしょう。

IT・テクノロジー業界:競争力と人材獲得の激化

AIやビッグデータ分析などの先端技術が世界中で加速する中、日本企業もイノベーションへ投資を強化しなければ国際競争力を失いかねません。しかし、高度IT人材の不足は深刻化しており、国内外の企業間で奪い合いが激化しています。結果として、優秀な人材を確保できるかどうかが企業の成長を左右する時代に突入しつつあります。組織としての開発体制や研修制度を整え、テクノロジー投資に積極的な姿勢を示すことが求められます。

物流・運輸業界:人材不足と地域過疎化の二重苦

ネット通販の拡大により物流ニーズは高まり続けていますが、運輸業の就労環境は厳しく、ドライバー不足が深刻です。さらに、地域過疎化の進行で地方への輸送コストや拠点管理が難しくなり、ネットワーク全体の維持が困難になる恐れがあります。こうした状況に対処するには、運用体制の効率化や労働環境の改善が必要不可欠です。自動運転技術やロボティクスの導入を含めた総合的な改革が求められています。

サービス・小売業界:消費動向の変化と人手不足

消費者の購買行動はECサイトやスマホアプリの普及によって大きく変化し、従来の販売チャネルを中心としたビジネスモデルでは対応が難しくなりつつあります。さらに、接客スタッフや販売員の確保が困難になり、人手不足がサービスの質に直接影響するケースが増えています。顧客への価値提供を維持・向上するためには、デジタル技術との融合やオペレーション効率化が不可欠です。新たなマーケティング手法の導入やスタッフ研修の充実によって、顧客体験を高める取り組みが期待されます。

企業が取り組むべき対策とポイント

2030年問題を乗り越えるためには、企業は人材マネジメントや業務プロセス、さらにはビジネスモデルそのものを見直す必要があります。人材不足や技術継承の課題を解消するために、企業が今から取り組むべきアクションをまとめます。

働き方改革と柔軟な就業制度の導入

多様な働き手を確保するためには、リモートワークやフレックス制度など場所や時間にとらわれない就業形態を整備する必要があります。これにより、育児や介護を必要とする人材も活躍しやすい環境を作り出すことが可能です。生産性向上のみならず、社員のワークライフバランス改善が離職率の低減にもつながるでしょう。労働意欲を高める仕組みを整えれば、人材確保の面でも大きなメリットがあります。

リスキリングと人材育成の強化

技術の進歩が速い現代では、一度身につけたスキルだけに依存せず、新たな知見を学び続ける必要があります。企業は社内研修やオンライン学習の整備を強化し、社員が積極的にスキルアップできる環境を整えることが求められます。これにより、新規事業の創出や既存事業の高度化が進み、変化に柔軟に対応できる組織となるのです。特にデジタル技術やグローバルビジネス領域のノウハウ獲得は、今後の国際競争力に直結します。

DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進

DXは企業活動をデジタル技術で根本的に変革し、新たな価値創造を目指す取り組みです。従来のアナログ業務をIT化するだけでなく、データを活用したサービスモデルの刷新など、高付加価値ビジネスの創出にもつながります。顧客満足度や業務効率の向上を通じて人材にも魅力的な環境を提供し、結果的に採用力の強化にも寄与します。労働力不足が深刻化する時代にこそ、テクノロジーを活用した抜本的な働き方改革が必要なのです。

女性・シニア・外国人人材の積極活用

労働人口が減少する中、多様な人材を戦力に組み込むことが企業成長の鍵となっています。女性がキャリアを継続しやすい制度やシニア世代がその経験を活かし続けられる就業形態を柔軟に作ることで、労働力不足を補うだけでなく、多様性に基づくイノベーションが生まれやすくなるでしょう。外国人人材の受け入れも視野に入れれば、国際展開や異文化理解を深めるうえで大きなメリットがあります。これらの取り組みは組織文化を変革し、持続的な成長を後押しするはずです。

AI・RPA導入による省力化・効率化

定型的な事務作業やルーチンワークをAIやRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)で自動化することで、人手不足による業務課題を解消することができます。ヒューマンエラーを減らし、品質やスピードの向上にも寄与するため、社内リソースをより創造的な業務に振り向ける余裕が生まれます。導入にはシステム開発の初期コストや研修が必要ですが、中長期的な投資効果が期待できます。労働集約型の企業にとっては、2030年問題を克服する有力な手段となります。

2030年問題を乗り越えたケーススタディ

2030年問題を見据えた施策を早期に打ち出し、実行に移しているケーススタディを紹介します。

大手企業によるDXと人材獲得戦略

ある大手企業では、AIとクラウドを活用した業務改善と徹底的なデータ分析によって、生産効率を飛躍的に向上させました。並行して、グローバルなスカウトを実施し、高度IT人材を中心に積極的な採用活動を行うことでイノベーションを加速させています。社内の研修プログラムも充実させることで、既存社員のスキルアップも同時に推進している点が特徴です。これらの施策によって、新規プロジェクトの立ち上げや海外展開がスムーズに進み、世界市場でのポジションを強固にしています。

中小企業が実現した生産性向上と人材育成

ある中小企業では、業務プロセスのIT化と機械化を積極的に導入し、少ない人員でも高い生産性を維持できる環境を整えました。徹底したマニュアル作成とOJTでノウハウを共有し、新人でも一定の品質を保ちながら作業できる仕組みを構築しています。社員同士の情報共有やリスキリングの機会を拡大し、従業員満足度を向上させることで離職率も大幅に低減しました。こうした取り組みにより企業イメージが高まり、採用活動でも有利になる好循環を生み出しています。

2030年問題に関するよくある質問(Q&A)

企業が疑問に思うポイントや誤解されやすい点をQ&A形式で整理します。

Q. 2025年問題や2040年問題との違いは?

A.いずれも少子高齢化に起因する構造的課題ですが、焦点となる時期や影響範囲が異なります。

- 2025年問題

団塊の世代がすべて75歳以上となり、医療・介護需要が急増する一方、企業ではベテラン人材の大量退職によりノウハウの消失と属人化のリスクが高まります。経済産業省が指摘する「2025年の崖」とも関連し、DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進が喫緊の課題です。

関連記事≫2025年の崖とは?意味と企業への影響、克服するためにすべきことを紹介 - 2040年問題

高齢者人口のピークとともに、総人口の大幅な減少が進み、特に地方においては自治体や地域インフラの維持困難が懸念されます。行政や企業活動のデジタルシフトと遠隔対応力の強化が不可欠になります。

Q. 最優先で取り組むべき企業施策は何ですか?

A.企業が直面する課題に対応するには、人材不足を補う働き方改革やDXの推進が最優先事項です。人材の確保に加え、既存社員の業務効率を高めるために、制度設計・スキルアップ支援・業務の可視化と標準化が重要です。

また、女性・シニア・外国人など多様な人材の活用も企業競争力の源泉となります。こうした総合的な取り組みが、生産性向上と持続可能な経営につながります。

働き方改革や人材戦略と並行して進めたいのが、業務のデジタル化・自動化です。次の質問では、その第一歩となる業務選定について回答します。

Q. 2030年問題への対策として、どのような業務からデジタル化すべきですか?

A. 人手不足や高齢化が進む中で、企業が持続的に成長・存続していくためには、「現在のやり方のままでは将来的に回らなくなる業務」からデジタル化に取り組むことが不可欠です。

特に、以下のような繰り返し作業や属人化が進んだ業務は、業務継続性や効率の観点からも優先度が高い領域です。

- FAXや紙の注文書の処理

- 出荷指示や送り状発行などの手作業

- WebEDIやメールで届いたデータの転記作業

こうした業務は、将来の担い手が不足していくなかで今後ますます負担となることが予想されるため、早期にデジタル化へ移行することが望まれます。

たとえば、RPAやクラウドサービスを活用すれば、これらの業務を無理なく自動化・効率化できます。中でも当社が提供する以下のソリューションは、中小企業でも導入しやすく、業務単位でのスモールスタートが可能な点が特長です。

各ソリューションの紹介はこちら

Q. 2030年問題を乗り越えるために、業務の効率化以上に必要なことは何ですか?

A. 人手不足やベテラン人材の退職といった課題に対処するには、業務の省力化や部分的な自動化の実践だけでなく、「人がいなくても回る仕組みを戦略的に作ること」が求められます。そのためには、以下のような“攻め”の視点が重要です。

- 業務そのものを見直し、定型作業は極力自動化・標準化する

- DXによって、属人性を排除したシンプルな業務設計に変える

- ノウハウを「仕組み」として組み込むことで、人に依存しない状態を作る

たとえば、Autoジョブ名人では、業務フローを可視化しながらRPA化を進める支援体制が整っており、ITスキルがない担当者でも自動化を実現できるよう無償のカスタマーサクセスが伴走します。

「誰かが辞めたら困る」ではなく、「誰がやっても同じ成果が出せる」という体制づくりこそが、2030年問題に強い企業の共通点となるでしょう。

まとめ|2030年問題をチャンスに変えるために

2030年問題に対し、早期にかつ戦略的に取り組むことで、成長の機会へとつなげることが可能です。 2030年問題は、少子高齢化と人口減少が企業経営にもたらす深刻なリスクがあります。しかし、新しい働き方や技術導入を積極的に進めることで、労働力の確保や生産性向上を実現するチャンスにもなります。課題を的確に捉え、組織全体で将来を見据えた構造改革を行うことで、ポスト2030の日本市場やグローバル市場においても実力を発揮できるでしょう。