ChatGPTを個人で活用して業務効率化を実感し、社内にもこの効果を広めたいと感じている方もいるのではないでしょうか。ChatGPTには、個人向けの無料プランやPlusプランの他に、ビジネス向けプランである「Business(旧:Team)」や「Enterprise」が存在します。これらは、企業での利用に適した追加機能やセキュリティ面の強化を実現できるプランです。

本記事(※)では、プラン内容や料金、導入ステップなどを総合的に解説し、ChatGPTを法人利用する際のポイントを詳しく整理します。

(※)2025年10月現在の情報です

ChatGPTビジネス向けプランの概要

ChatGPT のビジネス向けプランは、個人向けサービスとは異なり、企業が必要とするセキュリティや管理機能を強化しているのが特徴です。複数ユーザーを一括管理できる専用インターフェースや、開発向けのドキュメントが充実しており、法人に適した運用を支えます。データ保護の観点でも厳重な対策が施されているため、機密情報を取り扱う業務でも導入しやすいのが利点です。結果として、企業規模に応じた柔軟な活用が期待できるプランといえます。

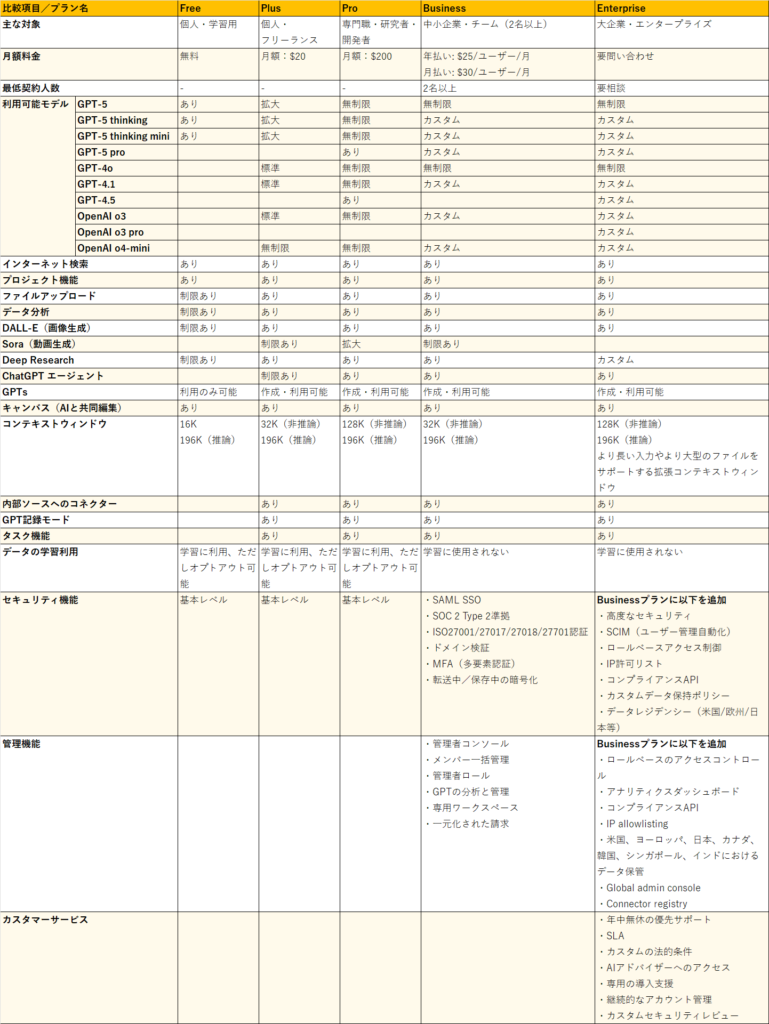

各プランが提供するサービス一覧

法人向けプランでは、データ管理の強化やチーム単位でのアカウント管理など、ビジネス利用に必要なサービスが包括的に用意されています。たとえば、プロジェクトごとにアクセス権を設定して機密性を高める仕組みや、専任のサポートが利用できるオプションなどがあります。さらにログ管理機能も整備されているため、情報漏洩リスクを低減しながら、日々のやりとりをスムーズに行えます。これらの機能によって、業務効率化と安心感の両立が可能になります。

ChatGPT Business、Enterpriseの違い

「Business」と「Enterprise」では、契約規模やサポート範囲、データ保護レベルなどに差があります。「Business」は少人数のチームや中小企業を想定し、リーズナブルな料金体系で導入しやすい点が魅力です。一方、「Enterprise」は大企業向けに厳格なセキュリティ環境や高度な管理機能を備え、大規模なユーザー数と多様な要望に対応できます。自社の規模と運用ニーズを見極めながら、必要な機能がそろったプランを選ぶことが大切です。

ChatGPTのプラン比較

ChatGPT の個人向けもあわせて、プランを比較します。ユーザー数や利用頻度、利用目的に合わせたプランを選択しましょう。以下は2025年10月現在、企業利用向けの項目で作成した比較表です。

無料版・Plusとビジネス向けプランの比較

個人向けの無料版やPlusプランでは、ビジネス利用のための強固なセキュリティ機能やチーム管理機能が限定的です。小規模な検証目的であれば十分ですが、企業としてプロジェクトベースで運用する場合には、データ保持や管理権限の面でリスクが伴う可能性があります。コストを抑えたいからといって無料版やPlusプランを選ぶと、運用効率や機密性で問題が生じるケースもあります。結果的に、法人利用に焦点を当てるなら専用プランを検討した方が安心です。

ビジネス向けプランの料金体系

Businessプランは年間契約で1ユーザーあたり月額25ドル、月間契約では30ドルとなっており、最低2名から契約可能な明確な価格設定となっています。これに対してEnterpriseプランは要問い合わせとなっており、企業規模や要件に応じたカスタム価格が設定されます。

中小企業や導入初期段階では、Businessプランの料金体系が予算計画を立てやすく、スモールスタートが可能です。一方、大規模組織では利用者数が多くなるため、Enterpriseプランでのボリュームディスカウントや柔軟な契約条件の方が、長期的にはコスト効率が良い場合があります。

| 要件 | Business | Enterprise |

| ユーザー数(目安) | 2‐100名 | 100名以上 |

| セキュリティ要件 | 標準 | 最高レベル |

| カスタマイズ必要性 | 低 | 高 |

| サポート重要度 | 標準 | 最優先 |

| 予算感 | コスト重視 | 機能重視 |

導入決定のチェックポイント:まずはBusinessプランから始めて、必要に応じてEnterpriseへアップグレードするのが一般的な導入パターンです。

導入メリットと考慮すべき点

ChatGPT ビジネス向けプランを導入することで、セキュリティ体制が強化された環境で業務を効率化できる点は大きな利点です。しかし、一部の機能に制約があったり、高度なプランではコストがかさむ点などは考慮が必要です。さらに、導入後にはチームメンバー全員がスムーズにシステムを使いこなせるよう教育やガイドラインの策定が欠かせません。こうした利点と課題を把握した上で、採用を決定することが肝要です。

チームコラボレーションの効率化

複数メンバーが同時に利用する業務で、ChatGPTを使ったやりとりを集中管理できるのは大きなメリットです。ビジネス向けプランではユーザーごとの役割設定やアカウント管理が容易になり、必要な情報をスピーディーに共有できます。問い合わせ履歴や回答内容を蓄積することで、社内ナレッジとして再活用できる点も非常に有用です。

セキュリティ・プライバシー保護

基本的なSSO認証、MFA、SOC 2準拠で十分な企業であれば、Businessプランが提供するセキュリティ機能で要件を満たすことができます。これは多くの中小企業や、セキュリティ要件が比較的標準的な業界に適用されます。

しかし、金融機関、医療機関、政府関連機関など、より厳格なセキュリティとコンプライアンス要件を持つ企業では、Enterpriseプランの高度なセキュリティ機能が不可欠です。特に、データの地理的配置を制御する必要がある多国籍企業や、業界固有の規制に対応する必要がある企業では、Enterpriseプランのカスタマイズ性と高度な管理機能が求められます。

カスタマイズとサポートの必要性

組織の技術的成熟度と内部リソースは、考慮すべき要素です。

標準的な機能で運用可能で、社内にIT管理者がいる企業では、Businessプランの標準サポートで十分対応できます。一方、複雑なシステム統合が必要で、AI導入に関する専門知識が不足している企業では、Enterpriseプランが提供する専用オンボーディング、継続的なアカウント管理、AIアドバイザーへのアクセスが価値ある投資となります。

Businessプラン・Enterpriseプランの活用イメージ

ビジネス向けプランの機能を活用した、個人向けプランでは実現できない活用イメージを紹介します。

社内ナレッジベースとの統合による組織知の活用

エンタープライズレベルのデータ保護を確保した内部ソース連携により、社内の膨大な文書・データベース・過去のプロジェクト資料を直接ChatGPTに接続します。

例えば、新入社員が「過去3年間の営業戦略で最も効果的だった施策は?」と質問すると、社内の営業レポート、戦略文書、実績データを自動分析し、具体的な数値と根拠付きで回答を提供します。

専用ワークスペース内で部門横断的な知識共有が可能となり、ベテラン社員の暗黙知を組織全体で活用できます。個人プランでは不可能な、企業の機密情報を安全に活用した意思決定支援が実現します。

多部門連携プロジェクトでのワークフロー自動化

共有プロジェクト機能(参考:2025年9月|ChatGPT でチームやツールとの連携をさらに強化)と管理者権限を組み合わせ、営業・マーケティング・開発部門が連携する新商品開発プロジェクトを効率化します。

各部門がカスタムGPTsを作成し(営業向け「競合分析AI」、開発向け「技術仕様書生成AI」など)、専用ワークスペースで共有。プロジェクトマネージャーは管理コンソールで各部門の利用状況を監視し、ボトルネックを特定。

SAML SSOにより既存の社内システムとシームレスに連携し、部門間の情報共有とワークフロー最適化を実現します。

大規模データ分析と戦略立案の高度な自動化

Enterprise限定の拡張コンテキストウィンドウを活用し、数百ページの市場調査レポート、財務データ、顧客アンケート結果を一度に処理。

Deep Research機能と内部ソースへのコネクターを組み合わせ、社内外のデータソースを横断的に分析し、経営陣向けの戦略提案を自動生成します。

ロールベースアクセス制御により、機密度に応じて情報アクセスを制限しながら、年中無休の優先サポートでミッションクリティカルな分析業務を支援。個人プランでは処理できない大容量データの統合分析により、データドリブンな経営判断を加速します。

規制業界での安全なAI活用

Enterpriseプランの高度なセキュリティ機能を活用し、医療業界での厳格なコンプライアンス要件に対応します。

ロールベースアクセス制御により、医師、看護師、薬剤師、事務スタッフごとに異なるAI機能へのアクセス権限を細かく設定。例えば、医師には患者データ分析機能、看護師には看護記録作成支援、事務スタッフには匿名化された統計データのみアクセス可能とします。

カスタムデータ保持ポリシーにより、患者情報の保存期間を法的要件に合わせて自動管理し、データ保管地域選択で各国の医療データ規制に完全準拠。専用オンボーディングとカスタムセキュリティレビューにより、導入時からセキュリティ専門家の支援を受け、SLA保証で緊急時の診断支援や薬事申請業務でも確実にAIサポートを受けられる体制を構築します。

この活用により、個人プランでは絶対に不可能な、患者データの完全保護と法的コンプライアンスを両立させた医療AI活用が実現できます。

導入ステップと事前準備

実際に導入する前の検討事項から本導入までの流れを、AI特有の課題も含めて具体的な手順で確認しましょう。

ChatGPTビジネス向けプラン導入時には、目的や予算、運用体制に加えて、AI利用における法的・倫理的リスクやデータガバナンスなど、従来のITツールにはない検討事項があります。単純にツール導入を急ぐのではなく、AI利用方針の策定とPoC(実証実験)を通じて自社の業務フローとコンプライアンス要件に適合するかを検証することが重要です。AI活用における責任体制や品質管理プロセスも事前に定義し、組織全体が安全かつ効果的にAIを活用できる基盤を整備します。

Step1:AI活用戦略と方針の策定

従来のITツール導入と異なり、AI活用では技術的な機能実装だけでなく、組織文化の変革も伴います。まず具体的な業務改善目標を設定し、ROI測定指標を明確化します。同時にAI特有のリスクとして、著作権侵害や生成コンテンツの品質問題、従業員のAI依存リスクなども考慮した包括的な方針を策定します。経営層の理解と支援を得ながら、全社的なAI活用ビジョンを共有し、各部門の役割と責任を明確化することで、導入後のスムーズな運用基盤を構築できます。

- AI特有の検討事項

- 著作権・知的財産権への対応方針

- AI生成コンテンツの品質管理基準

- ハルシネーション(AI誤情報)対策

- 従業員のAIリテラシー向上計画

Step2:コンプライアンス・セキュリティ要件の整理

AI導入における最重要課題の一つが、法的・倫理的コンプライアンスの確保です。業界固有の規制要件(金融業界のFISC安全対策基準、医療業界の個人情報保護法など)を詳細に調査し、ChatGPT利用がこれらに抵触しないよう事前に確認します。特にAIとの対話ログには機密情報が含まれる可能性があるため、データ分類基準を設定し、アクセス権限の細分化と監査体制を構築します。また、AI生成コンテンツの著作権リスクや、意図しない差別的表現の生成リスクに対する予防策も重要です。法務部門との連携により、包括的なリスク管理体制を整備します。

- 法的要件の確認

- 業界固有の規制(金融、医療、製薬等)への対応

- 個人情報保護法・GDPR等のデータ保護規制

- AI利用に関する社内規程の策定要否

- セキュリティ体制の設計

- データ分類と機密レベル別のアクセス制御

- AIとの対話ログの管理・監査体制

- インシデント発生時の対応フロー

Step3:環境構築とPoC(実証実験)

PoCフェーズでは、技術的検証と組織的検証の両面からChatGPTの有効性を評価します。技術面では、実際の業務データを用いた回答精度の測定、レスポンス時間の評価、プロンプトエンジニアリングによる改善効果の検証を行います。組織面では、現場担当者の使いやすさ、学習コストの妥当性、既存ワークフローとの適合性を詳細に確認します。特に重要なのは、AI生成コンテンツの品質チェック体制の構築と、ハルシネーション(誤情報生成)への対応策の検証です。PoCで得られた定量・定性データは、本導入の意思決定と上層部説得の重要な根拠となります。

- 技術的検証

- 想定業務でのパフォーマンス確認

- 回答精度と一貫性の評価

- プロンプトエンジニアリングの効果測定

- 組織的検証

- ユーザー受容性と学習コストの評価

- 既存業務プロセスとの適合性確認

- 品質チェック体制の有効性検証

Step4:本導入・運用体制の確立

本導入では、PoCで得られた知見を基に段階的な展開戦略を実行します。リスクを最小化するため、パイロット部門での先行導入から開始し、成果検証と課題解決を経て他部門へ水平展開します。導入時には、アカウント管理、アクセス権限設定、セキュリティポリシーの適用を確実に実施し、管理者向けの運用マニュアルと一般ユーザー向けの利用ガイドを整備します。運用開始後は、利用状況の定期モニタリング、AI生成コンテンツの品質評価、ROI測定を継続的に実施し、PDCAサイクルによる継続的改善を図ります。これにより、長期的で安定したAI活用体制を確立できます。

- 段階的導入:全社一斉導入ではなく、部門別・機能別の段階的展開を推奨

- パイロット部門での先行導入

- 成果検証と課題解決

- 他部門への水平展開

- 継続的な監視・改善

- AI利用状況の定期モニタリング

- 生成コンテンツの品質評価

- ROI測定と効果分析

- ユーザーフィードバックの収集・反映

よくある質問

ChatGPTビジネス向けプランを導入するにあたっては、現場の担当者や経営層から様々な疑問が出てきます。ここでは、特によく寄せられる質問を取り上げ、その解決策や検討のポイントを解説していきます。疑問や不安を早い段階で解消することで、スムーズな導入と運用につなげることができます。最終的には社内全体の理解度を高め、効果的な活用を促すことが重要です。

Plusでも社内利用できますか?

Plusプランは個人ユーザー向けの設計となっているため、企業での本格運用には重要な制限があります。最大の懸念点は、データが学習に使用される可能性があることで、機密情報を扱う企業では大きなリスクとなります。また、一元的なアカウント管理機能、監査ログ、アクセス制御などの企業必須機能が不足しています。

小規模な試験導入や個人レベルでの活用では代用可能ですが、コンプライアンス要件、セキュリティポリシー、組織的な管理の必要性を考慮すると、企業利用にはBusinessプラン以上への移行を推奨します。

データは学習に使われますか?

BusinessおよびEnterpriseプランでは、ユーザーの入力データはデフォルトで学習に使用されません。これは明示的なオプトイン設定なしに自動的に保護される仕組みです。

一方、Free、Plus、Proプランでは、デフォルトで学習に利用される可能性がありますが、設定―データコントロールにある「すべての人のためにモデルを改善する」をオフにすることで学習利用を停止できます(オプトアウト)。

企業で機密情報を扱う場合は、確実にデータ保護が保証されるBusinessプラン以上の選択が安全です。詳細はOpenAIエンタープライズプライバシーページで確認できます。

ChatGPTの嘘(ハルシネーション)を防ぐ方法は?

AIが事実と異なる情報を生成する「ハルシネーション」を完全に防ぐことは技術的に不可能ですが、以下の対策でリスクを大幅に軽減できます。

- 予防策

- 正確で最新の情報源(社内データベース、信頼できる外部ソース)をコネクター経由で提供

- 具体的で明確なプロンプト設計により、曖昧さを排除

- 回答範囲の制限(「知らない場合は『わからない』と回答する」よう指示)

- 検証・管理体制

- 必ず人間による事実確認を実施する運用ルール策定

- 重要な決定事項は複数情報源との照合を義務化

- 定期的な回答品質監査とフィードバックサイクルの構築

「AIは補助ツール」という認識を組織で共有し、最終判断は必ず人間が行う体制が重要です。

ChatGPTは業務の自動化に役立ちますか?

ChatGPTは単体では業務効率化・支援に優れたツールですが、RPA(Robotic Process Automation)と組み合わせることで、より高度な業務自動化が実現できます。

- ChatGPT単体での効果的な活用領域

- 文書作成・要約・翻訳:レポート、メール、議事録の下書き作成

- 一次問い合わせ対応:FAQ回答、基本的な顧客サポート

- データ分析支援:レポート解釈、トレンド分析のサポート

- 創作・企画支援:アイデア出し、企画書の骨格作成

- RPA連携による高度な自動化

ChatGPT + RPAの組み合わせにより、以下のような包括的な業務自動化が可能になります。

- 例:顧客問い合わせ処理の完全自動化

- RPA:メールシステムから問い合わせを自動取得

- ChatGPT:問い合わせ内容を分析・分類、適切な回答を生成

- RPA:CRMシステムに記録、顧客へ自動返信、必要に応じて担当者へエスカレーション

- 例:レポート作成の自動化

- RPA:複数システムからデータを自動収集

- ChatGPT:データを分析し、トレンドや洞察を含むレポートを生成

- RPA:指定フォーマットで整形、関係者への自動配信

ChatGPTの知的処理能力とRPAの自動化能力を組み合わせることで、従来では困難だった判断を伴う業務の完全自動化が実現し、真の意味でのデジタルトランスフォーメーションを推進できます。

ユーザックシステムのRPA「Autoジョブ名人」は、生成AI(ChatGPT)を搭載しています。定型業務の自動化だけにとどまらず、営業資料やマニュアル、社内ルールなどのナレッジをクラウド上に蓄積し、AI社員として知識活用による業務効率化や問い合わせ対応の高度化を支援します。

まとめ

ChatGPT のBusinessプラン、Enterpriseプランは、法人向けに特化した豊富な機能や高いセキュリティ水準を備え、幅広い業務を支援してくれる強力なツールです。セキュリティ面や著作権・倫理面に気を付けて適切に運用すれば、顧客対応や内部コミュニケーションの改善からデータ活用まで、多面的なメリットを得ることが可能になります。今後はさらにAI技術が進展することで、ビジネス全般における自動化や高度な意思決定支援へと発展し、企業競争力をより一層高める存在になるでしょう。