人手不足はなぜ深刻化しているのか?その背景と対策、RPAの活用を解説

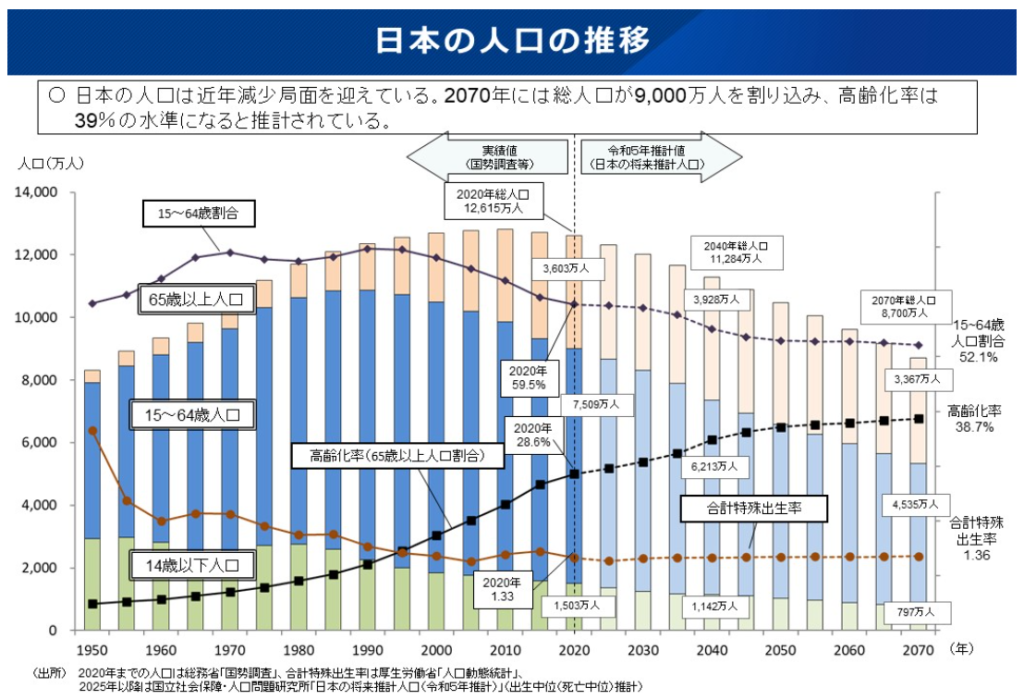

日本では少子高齢化が進み、若年層の人口が減少している影響もあって、人手不足がさまざまな業界で深刻化しています。

本記事では、人手不足と人材不足の違いや日本で人手不足が深刻化している背景、さらに業界別の状況と実際の企業への影響を詳しく解説します。また、バックオフィス業務の見直しや人手不足解消にRPAを活用し、業務自動化で大きな削減効果を出した事例も紹介します。

そもそも人手不足とは?人材不足とは何が違うのか

人手不足と人材不足は一見似た言葉ですが、意味や背景には大きな違いがあります。

人手不足とは、単純に労働力の人数が足りていない状況を指し、多くの場合は人口構造の変化や求人倍率の上昇が原因となっています。一方で、人材不足は特定のスキルや能力をもった人が不足している状態を示し、業界の高度化につれ専門性を持つ人材が確保しづらくなることが背景にあるのです。

人手不足の定義

人手不足とは、企業が必要とする労働力の数が足りず、業務運営を円滑に進められない状態をいいます。具体的には、応募者が少ない、あるいは離職率が高く募集を繰り返しても定員を満たせないなどの状況です。背景としては、少子高齢化による絶対的な労働人口の減少が挙げられ、多くの企業や産業で慢性的に発生しやすくなっています。

人手不足と人材不足の違い

人手不足が“働き手の絶対数の不足”を指すのに対して、人材不足は“必要とされる専門スキルや能力を持つ人の不足”を指します。例えば、IT業界では高い技術力を持つエンジニアが足りないケースが多く、求人案内を出しても条件を満たす人材が集まりにくい構造があります。つまり、人手不足は量的な課題、人材不足は質的な課題であり、状況に応じた対策が異なるのが特徴といえます。

日本で加速する人手不足の現状

日本社会では、人口動態や都市集中の進行にともない、人手不足が多方面で深刻化しています。

国内では2008年頃をピークに総人口が減少に転じており、とくに生産年齢人口が急速に減少し続けています。これにより若者の採用競争が激化し、企業が必要な人数を確保しにくい状況が高まっています。

需要と供給のアンバランス

景気変動や業界構造の変化によって労働需要が急拡大する一方、供給が追いつかないケースも増えています。特に建設業やIT業界などでは、景気回復やデジタル化への対応を背景に求人が増加する一方で、必要な人材を確保するのが難しい状況です。人材が集まる業種とそうでない業種の二極化が進むことで、産業全体としての生産性が低下するリスクが懸念されています。

業界別の深刻度:どこで人手不足が顕著に見られるか

人手不足の状況はすべての業界に共通してるといっても過言ではありません。

業界特性によって必要とされる人員やスキルが異なるため、人手不足の深刻さもさまざまです。生産年齢人口が減少する一方で、医療・福祉や建設、ITなど今後も需要が伸び続ける業種は特に対策を強化する必要があります。

医療・福祉業界:需要拡大と担い手不足

高齢化社会の到来とともに医療・介護サービスの需要は拡大を続けていますが、その担い手である看護師や介護職員の不足が深刻化しています。離職率が高いことも問題で、肉体的・精神的負担が大きく待遇面も課題となっています。こうした環境では従業員の育成や働き方改革だけでなく、IT化や業務の効率化による負担の軽減が重要です。

建設業:高齢化がもたらす後継者問題

建設業では熟練した技術を持つ職人の多くが高齢化しており、若手の参入が十分に進まない問題があります。高度な技能の継承が難しいため、短期的には外国人技能実習制度などで人手を補いつつ、長期的には若者の教育や業界のイメージ改善が課題となります。インフラのメンテナンス需要が高まるなかで、早急な対応が求められています。

運輸・物流業界:EC拡大時代の人手不足

ネット通販の需要が拡大している一方で、配送・仕分けに携わるドライバーや倉庫作業員が不足しています。過密スケジュールや長時間労働のイメージが強く、新規参入を敬遠する傾向も見られます。今後もEC需要は減る見込みがないため、人手不足と需要拡大のギャップを埋めるためには物流の自動化や業務効率化が不可欠となっています。

外食・観光業界:急激な需要変動がもたらす採用難

観光客の増減やシーズンによる客足の変化が大きい外食・観光業では、安定的に人材を確保するのが難しい状況にあります。シフト編成や雇用形態の柔軟化、外国人観光客の増加に対応した多言語人材の確保などがますます重要になるでしょう。

IT・情報サービス業界:DX時代に必要な人材確保

企業のデジタルトランスフォーメーションが進む中、ITスキルを持つエンジニアやシステム管理者の需要は大きく増加しています。ところが、高度な手法や新技術に対応できる人材は限られており、需給のバランスを大きく崩しているのが現状です。これにより、企業は高額な報酬設定や社員育成方針の強化など、多角的なアプローチを模索しています。

人手不足が企業にもたらす影響

人手不足は企業運営そのものに多大な悪影響を及ぼし、ビジネスの継続性や従業員のモチベーションにも直結する問題です。

従業員一人ひとりの業務量が増加し、疲労やストレスが蓄積しやすくなります。その結果として離職率が高まり、さらなる人手不足の悪循環を招くことも少なくありません。人手不足が進行すれば事業拡大や新規プロジェクトにもリソースを割く余裕がなくなり、結果的に企業の成長機会を大きく逃してしまいます。

既存従業員への負担増と離職リスク

人手不足が続くと、一人当たりの作業負担が増え、残業時間の増加や休暇取得の難化などの事態が日常化します。これが長期化すると疲労やストレスが高まり、最終的には転職や退職を考える従業員がでてきます。数字だけでなく現場の声を拾い上げ、労働環境の整備やケアを丁寧に行うことが重要といえます。

事業縮小や倒産のリスク

人手不足によって計画していた業務やサービスを継続できなくなり、やむを得ず事業を縮小する企業も見受けられます。最悪の場合、必要な人員を確保できずに顧客対応が可能な水準を下回り、倒産に追い込まれるケースもありえます。特に中小企業では大企業に比べ経営基盤がそこまで強くないため、人手不足の影響が深刻化しやすい点に注意が必要です。

新規事業やイノベーションの停滞

企業が新しい取り組みや研究開発にリソースを投下できない状態が続くと、市場競争力や技術力の向上が遅れます。人手不足が原因で新規プロジェクトが後回しになると、ビジネスチャンスを逃すだけでなく社内の成長意欲も損なわれかねません。イノベーションを継続的に生み出すためには、適切な要員配置と効率的な働き方を整備することが欠かせません。

人手不足を解消するには?バックオフィス業務で取り組むべき対策

企業が人手不足を解消するには、単純に採用を増やすだけでなく、既存の業務プロセスを根本から見直し生産性を高めることが求められます。

特にバックオフィス業務の最適化は、人手不足解消に直結する施策として注目されています。

日常的な書類処理やデータ入力など、定型作業を見直してアウトソーシングやRPAを導入することで、社内人員をコア業務やイノベーションに割り振ることが可能になります。また、従業員のスキルアップやモチベーション向上につながる教育体制の充実も、離職率の低減に大きく寄与します。

アウトソーシング

バックオフィス業務のうち定型化しやすい部分を外部に委託することで、社内の負担を減らせます。例えば、経理や人事の一部業務をアウトソーシングすることで、専門性の高いサービスを安定的に受けられると同時に、内部リソースを重要な業務に集中させられます。これにより、人材不足の局面でも経営資源の有効活用が見込めます。

RPAの導入

RPAは定型的なパソコン操作やデータ入力などを自動化し、人が行う作業を大幅に削減するテクノロジーです。導入事例として、受発注や在庫管理、問い合わせ対応の一次振り分けなどで成功を収めている企業が増えています。こうした業務をRPAに任せれば、担当者はより付加価値の高い業務に時間を割くことが可能になります。

従業員の育成・スキルアップによる定着促進

人が少ない状況だからこそ、既存従業員のスキルを高めて戦力化することが重要です。研修制度や資格取得支援などの環境を整えることで、社員のモチベーションを高め、キャリアアップへの意欲を引き出せます。結果的に離職率を低下させることにもつながり、長期的に見れば企業の成長を下支えする大きな投資になるのです。

人手不足対策の成功事例

多くの企業が試行錯誤を重ねるなか、RPAやアウトソーシングの活用により実際に生産性向上や残業削減を実現しているケースが増えています。中には、現場への導入にあたり従業員教育に力を注ぎ、抵抗感を減らす工夫を行うことでスムーズにプロセスを変革した企業もあります。成功のカギは、単なるツールの導入ではなく、業務課題を正確に洗い出し最適な手段を見つけるプロセスにあります。

RPA導入で単純作業を自動化した事例

朝日インテック株式会社は、カテーテル治療に必要なガイドワイヤーの製造で世界的なシェアを持つ医療機器メーカーです。同社は約10年間で売上が4倍、従業員数が3倍に増加し、その急成長により管理部門での人手不足が顕著になりました。この課題に対し、同社は社内業務の自動化を検討し、ユーザックシステムのRPAツール「Autoジョブ名人」と「Autoメール名人」を導入しました。

最初のRPA適用業務として「週間業務報告書(週報)受付業務」を選定しました。選定の理由は、この業務に約1000名の社員が関与し、週報の提出・整理・未提出者の確認など多くの手作業が発生していたからです。RPA導入により、これらの作業が自動化され、年間約1000万円のコスト削減と、提出当日の週報閲覧が可能となるなどの効果が得られました。

さらに、RPAの全社展開に向けて、各部署からの要望を募り、RPAロボットの動作トレース力の向上や仕様書の作成など、組織的な実行体制の構築にも取り組みました。これにより、RPAの社内定着と業務効率化が進みました。

まとめ:今後の企業戦略と人手不足の向き合い方

少子高齢化による労働力人口の減少は避けられない一方で、テクノロジーの活用や柔軟な働き方の導入、社員教育への投資によって生産性を高める手段は多く存在します。人手不足が深刻化するほど、企業は既存リソースを最大限活用せざるを得ない状況となりますが、それこそがイノベーションのきっかけともなり得ます。今後は、RPAやアウトソーシングといった効率化手段を戦略的に取り入れ、長期的な視点で従業員の能力開発や働きやすい環境作りに取り組むことが、持続的な成長を支える大きな力となるでしょう。

ユーザックシステムでは、人手不足解消や業務効率化を目的としたRPA導入や業務改善プロジェクトを多数支援しています。RPAツール「Autoジョブ名人」の詳しい資料の請求や、ご相談はお気軽にお申込みください。