業務改善とは?業務改善のメリットやフレームワーク、アイデアなど詳しく解説

業務改善の意味やその必要性、業務改善に役立つフレームワークやアイデアなど、詳しく解説します。業務改善を進めたいが、どのように取り組めばよいのか悩んでいる方は必見です。

業務改善の基本概要

まずは業務改善の意味と、企業に求められる背景について理解を深めておきましょう。業務改善の正確な定義や取り組むべき理由を押さえることが、効率的な成果につなげる第一歩となります。具体的な導入方法の前に、どのような目的で進めるのかを明確にしておきましょう。

業務改善の定義と目的

業務改善とは、業務プロセスを見直し、最適化し、組織全体の効率性や付加価値向上を狙う取り組みを指します。単に時間短縮やコスト削減を行うだけでなく、品質や顧客満足度、従業員の働きやすさを含めて総合的に改善することが重要です。最終的には継続的な競争力確保と、企業の成長を実現する手段として位置づけられます。

業務改善の目的は、重複作業や無駄を減らし、生産性と成果を高める点にあります。現場の声を取り入れながらプロセス全体を見直すことで、迅速な意思決定やリスク低減にも寄与します。必要に応じてフレームワークやツールを活用して課題を整理し、改善施策の検討をスムーズに進めるとより効果的です。

業務改善が求められる背景

業務改善のニーズが高まっている理由として、急速なビジネス環境の変化や人材不足が挙げられます。競合他社との差別化を図るうえでも、生産性向上やコストの最適化は大きな課題となっています。加えて法令改正や働き方改革による労働時間の制限などが企業経営に影響を及ぼし、より戦略的な業務改善が必要とされる局面が増えています。

また、デジタル技術の進歩やクラウドサービスの拡充により、業務を見直すチャンスが広がっている背景も重要です。従来のやり方だけに固執せず、新たなシステムやツールの導入を効果的に行うことで、競争力を高める余地があります。顧客対応のスピードや社内コミュニケーションを改善することで、従業員のモチベーション向上にもつながりやすくなります。

業務改善がもたらすメリット

業務改善は単なる効率化だけでなく、企業に多角的なメリットを与えます。各側面を把握することで、導入の意義と効果をより具体的にイメージできるでしょう。メリットを知ることは、社内を巻き込むうえでも重要な説得材料となります。

生産性の向上

生産性が向上する大きな要因として、重複作業の削減や自動化ツールの導入が挙げられます。担当者が付加価値の高い業務に集中できるようになると、組織全体のアウトプットが増大しやすくなります。さらに生産性が高まった状態を継続することで、経営資源の最適配分が可能になり、さらなる成長を見込めるようになります。

また、生産性の向上は従業員のモチベーションを高める好循環ももたらします。成果が可視化されやすくなると、達成感も得られやすくなり、さらに働く意欲が高まるでしょう。人材不足の中でも高い業績を上げるためには、効率化と同時に人材育成の観点から定期的なフォローアップも行うことが重要です。

コスト削減

業務を細かく分析することで、不要な工程や無駄なコストを見つけて削減することができます。特にヒューマンエラーの撲滅や在庫管理の最適化、過剰な会議体制の見直しなど、さまざまな切り口で削減余地を見つけられます。少しの改善でも積み重ねが大きな成果となり、企業の収益性向上に繋げることができます。

さらに外部リソースをうまく活用することで、内部コストを抑えつつ高品質の業務を実現する手法も有効です。アウトソーシングやクラウドサービスなど、時代に即した手段を取り入れれば、コスト面でも柔軟な運用が可能になります。コスト削減のほかにも、プロセス全体の見直しを通じて組織力を高めるメリットがあります。

働き方改革の推進

業務改善と働き方改革は密接に関連しており、長時間労働の是正やテレワークの導入などにも繋がります。例えば生産性が向上すれば、短い時間で同等またはそれ以上の成果を出せるため、従業員は仕事とプライベートの両立がしやすくなります。業務プロセスをデジタル化することで、勤務地や時間帯に縛られない柔軟な働き方を実現しやすくなるのもメリットです。

また、働き方改革を推進する企業は社会的な評価も高まり、採用市場においても優位に立ちやすくなります。良質な人材が集まれば、さらなる業務改善のアイデアが生まれ、組織がより強固になります。働きやすい短時間勤務やフレックスタイム制度などの導入も、業務プロセスの見直しとセットで考えると効果的です。

リスク管理・コンプライアンス強化

業務プロセスを見直すと、自然とリスク要因の把握や法令順守ルールの確認にも繋がります。万が一問題が発生した際にも、標準化された手順が備わっていれば迅速に対処しやすく、被害を最小限に抑えられます。特に金融や医療など高いセキュリティや精度が求められる業界では、業務改善を徹底するほどトラブルのリスク低減につながります。

コンプライアンスを徹底する仕組みづくりは、企業の信頼度向上にも直結します。業務プロセスをデジタル化してログを管理すれば、監査や内部統制への対応もスムーズになります。外部環境の変化に合わせてプロセスを適宜更新していく習慣をつけると、組織の柔軟性も高まり危機管理能力を高めることができます。

業務改善に役立つフレームワーク

業務改善を体系的に進めるには、適切なフレームワークを活用することが効果的です。ここでは代表的な手法をいくつかピックアップし、それぞれの活用メリットを簡単に説明します。自社の状況に合わせて複数のフレームワークを組み合わせると、より確かな成果が期待できます。

フレームワークを導入することで、業務改善の進め方が明文化・標準化され、組織全体で共通の認識を持ちやすくなります。特にプロジェクト経験の浅い担当者や新入社員を巻き込む際には、基本的な手順の共有が大きな意味を持ちます。目的や範囲をあらかじめ決めておくと、進捗管理や見直しがスムーズに行えるようになるのも利点です。

ただし、フレームワークを使い始めればすべてが解決するわけではなく、組織の文化やリソース不足など固有の課題も考慮する必要があります。ツールや理論に振り回されるのではなく、あくまで現場の声を取り入れながら最適な方法を選び取りましょう。

PDCAサイクル

PDCAサイクルはPlan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Action(改善)のプロセスを繰り返すアプローチです。継続的な改善を促進できるため、企業活動全般に幅広く応用されています。特に小規模のプロジェクトから大規模組織の戦略的な改善活動まで、スケール自由に使えるのが特徴です。

一度回して終わりではなく、Checkで得られたデータを次のPlanに活かすことで、プロセスをどんどんブラッシュアップしていきます。習慣化されれば組織の学習能力が高まり、環境変化に対応しやすい企業文化を育てることにつながります。

BPMN(ビジネス・プロセス・モデリング表記法)

BPMNは業務フローを体系的に可視化し、標準化するためのモデリング手法です。専用の記号やルールを使ってプロセスを描画するため、関係者間での認識を統一しやすい点がメリットです。業務手順が複雑なほど、BPMNによるフロー図は課題の発見や手戻りの削減に有効です。

また、システム導入やRPAなどの自動化を検討する場合にも、BPMNで整理したフローがあると要件定義がスムーズに進みます。可視化によってどの箇所を優先的に自動化すべきか判断しやすくなるため、導入の失敗リスクを抑えられるメリットがあります。

ECRS(イクルス)

ECRSはEliminate(排除)、Combine(結合)、Rearrange(交換)、Simplify(簡素化)の頭文字を取ったフレームワークです。現場の作業工程を見直す際に、どの作業を削除し、どれを組み合わせ、どの配置を変えて、どう簡略化できるかという視点を与えてくれます。シンプルながら効果的な手法として、多くの現場で活用されています。

特に製造業や物流業では、ECRSを根拠にした現場改善が導入され、不必要な作業や在庫を大幅に削減した例が少なくありません。サービス業でも無理なオペレーションを見直す際に応用できるため、取り組みやすさと汎用性の高さが特徴的です。

KPT法(ケーピーティー・ケプト)

KPTはKeep(継続すべきこと)、Problem(問題となっていること)、Try(今後試したいこと)を整理するシンプルな手法です。ミーティングや振り返りのタイミングで活用することで、チームで学びを共有し、次のアクションを素早く明確化できます。

複雑なフレームワークが苦手なチームでも導入しやすく、気軽に多様な意見を集められる点がメリットです。問題を発見したら即座にTryに落とし込み、小さく実行しながら効果を検証する流れを続けることで、スピード感のある業務改善が可能になります。

ロジックツリー

ロジックツリーは、課題や原因を階層的に整理し、論理的に要素を分解していく思考法です。大きな問題を「なぜ?」という切り口で細分化しながら、根本的な要因や解決策を導き出します。議題が抽象度の高いテーマの場合でも、ロジックツリーを活用すれば具体的なアクションプランを設定しやすくなるのがメリットです。

業務改善においては、例えば「コスト高の原因は何か?」をロジックツリーで分析すると、人件費・材料費・在庫管理など具体的な領域に分解できます。優先度の高い項目をさらに深掘りして施策を検討すれば、無駄な対応を減らし効率よく改善を進められます。

具体的な業務改善アイデア

業務全体を俯瞰したうえで、どのような施策が実務レベルで有効なのかを知ることは非常に重要です。ここでは、代表的な改善アイデアをピックアップし、その導入ポイントを簡潔にまとめます。どの手法が自社にとって最適かを見極めながら実行してみましょう。

業務改善施策は、企業規模や業種、現場の課題によって最適解が異なります。例えば製造業であれば生産ラインの効率化が主要テーマになる一方、オフィスワーク中心の企業では会議体制や文書管理の見直しが優先される場合もあります。自社の現状を正しく把握したうえで、投資メリットの高い施策から順次取り組むことが大切です。

マニュアル化による標準化

業務手順をマニュアル化し、誰が担当しても同じ品質のアウトプットが出せるようにすることで、属人的な作業を防ぐことができます。新人や部署異動者が短期間で業務を習得できるようになるため、教育コスト削減にも寄与します。またマニュアル化によって業務工程が可視化され、改善ポイントの洗い出しが容易になるのも利点です。

ただし、マニュアルに厳格に縛られてしまうと現場の創意工夫が阻害されるデメリットもあり得ます。そのため定期的に改訂し、現場の意見を反映させながら柔軟に運用する姿勢が重要です。

自動化・RPAの導入

定型的な事務作業やデータ入力などをソフトウェアロボットに任せるRPA(Robotic Process Automation)は、近年多くの企業が注目している手法です。人間が行うと時間のかかる作業を高速かつ正確に処理できるため、大幅な労働時間の削減と生産性向上が見込めます。

一方で、導入費用や保守コストなども発生するため、導入前にROI(投資対効果)を慎重に試算することが必要です。特にExcelやメール対応などの作業が多い部門では効果が出やすいとされますが、業務フロー自体を見直さないとRPAが機能しきれないケースもあるので注意が必要です。

業務棚卸からRPA運用まで、伴走支援を提供!RPA:Autoジョブ名人のカスタマーサクセスプランはこちら→

業務フローチャートの作成

現状の業務手順をフローチャートとして可視化するだけでも、どこに無駄があり、どのプロセスがボトルネックになっているかを発見しやすくなります。新しく業務に関わるメンバーへプロセス全体を説明する際にも便利な資料となるため、コミュニケーションコストの削減にも寄与します。

エラーが起こりやすいステップや確認漏れが生じやすい分岐点などが明確になれば、そこに重点を置いて改善策を講じることができます。業務フローチャートは一度作成して終わりではなく、変化に合わせて都度更新し、常に最新の状態を維持することが重要です。

業務の統廃合・外注化

全ての業務を自社内で行う必要はなく、優先度や専門性を考慮して必要に応じて外注化する判断も重要です。例えば定型的なコールセンター業務や経理業務などは、専門のアウトソーサーに委託することで、自社はコア業務にリソースを集中できます。

ただし、安易に外注化を進めると品質の担保やセキュリティ面の課題が残る恐れがあります。外注先の選定や契約管理をしっかり行い、定期的にコミュニケーションを取ることで、継続的なメリットを得られるようにしましょう。

クラウドとデータベースの活用

クラウドサービスを活用してデータベースを集中管理することで、情報検索や更新作業がスピーディーになります。アクセス権限の設定を工夫すれば、必要なときに必要な人だけが最新情報を共有できるため、セキュリティと利便性を両立できます。

また、データの蓄積が進めば、分析ツールとの連携によって高度な意思決定支援を得ることも可能です。日常のレポート作成や顧客対応など、多くの業務がデジタル化の恩恵を受けるため、早期導入と段階的な拡張を検討する企業が増えています。

業務改善アイデアの創出と提案方法

せっかく優れた改善アイデアが社内にあっても、うまく共有されなければ実行に移りません。現場担当者が自発的に提案できる体制を整え、経営層を含めた組織全体でアイデアを評価し合う仕組みが大切です。ここでは、アイデアの創出と提案方法を整理していきましょう。

問題点の発見と分析

問題点を発見するには、日々の業務を通じて感じる違和感や顧客からのフィードバックなどを整理し、体系的に分析するアプローチが有効です。具体的には業務可視化ツールやヒアリング調査などを駆使し、まさに何がボトルネックになっているのかを明らかにします。数字による客観的な裏付けを加えると、提案を行う際の説得力が増します。

分析フェーズで重要なのは、問題の本質を見誤らないことです。単に表面的な症状を改善しても、根本原因が解消されず再発するケースも考えられます。ロジックツリーなどを活用して多角的に原因を洗い出すことで、効果的な解決策を導くことができます。

ブレインストーミングとKJ法(ケイジェイ法)

ブレインストーミングは、アイデアを量産する段階で大きな力を発揮します。評価や批判を一時的に保留し、自由度の高い発想を引き出すのが目的です。幅広い視点から意見を出し合うことで、思いがけない改善案が見つかることも少なくありません。

KJ法は、出されたアイデアをカードに書き出して整理・グループ化していく手法です。類似性や関連性を見つけながら、最終的に大きなテーマや戦略へと統合していきます。ブレインストーミングとの組み合わせで、アイデアの整理と分類がスムーズに行えるため、効率的な検討ができるでしょう。

提案の目的と目標の明確化

提案を行う段階では、そのアイデアによってどのような成果を期待するのかを具体的に示す必要があります。生産性の何%向上、コストの何%削減など、定量的な目標を設定すると管理しやすく、上層部や利害関係者の理解も得やすくなります。

さらに、提案の根拠として、現状の課題や改善効果をデータで裏付けると説得力が大幅に高まります。単なる「やってみたい」という希望的観測ではなく、計画的な実行プランを示すことで、採択の可能性が高まるのです。

データ活用と効果の提示

提案を裏付けるためには、作業時間の計測結果や売上推移、顧客満足度など、定量的な指標を活用すると効果的です。データが示す問題と改善施策との因果関係を分かりやすく示すことで、投資判断を行う経営層に納得感を与えられます。

特にITツールや自動化ソリューションなどコストがかかる提案の場合は、費用対効果を見える化するのがポイントです。早期回収の見通しやリスクへの対処策を提示し、計画の実行性を強調することで、組織としての予算確保がしやすくなります。

実行とフォローアップ

採択された提案を実行に移す際には、プロジェクトの進捗を継続的に管理し、問題が出れば迅速に修正する体制を整えましょう。例えば週次または月次のミーティングを設けて状況を確認し、必要に応じた計画変更や追加リソースの投入などを判断します。

フォローアップでは、あらかじめ設定した目標指標の達成度合いを検証し、さらに改善が見込める余地がないかを検討します。PDCAサイクルを回す感覚で、改善・確認のプロセスを繰り返すことで、提案の効果を最大限に引き出すことが可能です。

朝日インテックの業務改善事例

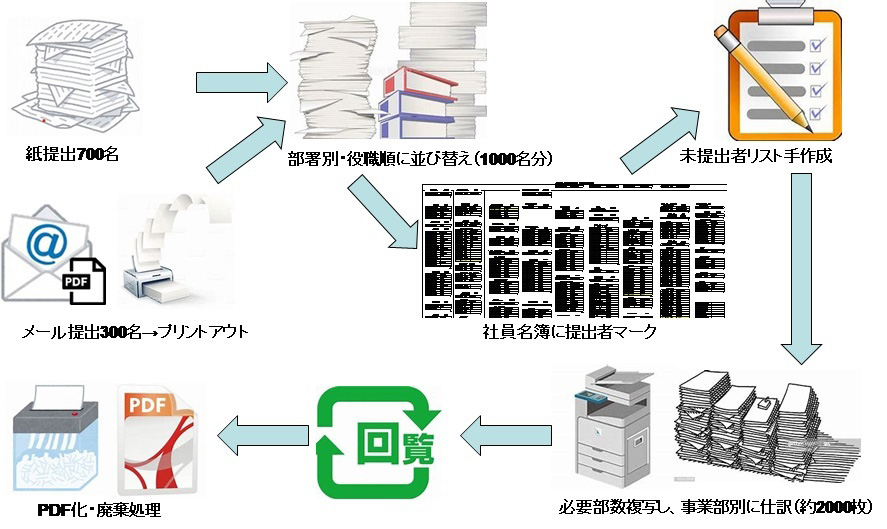

朝日インテック株式会社は、カテーテル治療に必要なガイドワイヤー製造で世界的シェアを持つ医療機器メーカーです。約10年間で売上が4倍、従業員数が3倍に急成長した一方、管理部門では人手不足が深刻化していました。

同社は業務改善を目的にユーザックシステムのRPA「Autoジョブ名人」「Autoメール名人」を導入しました。

最初にRPAを適用したのは約1000名の社員が関与する「週間業務報告書(週報)受付業務」で、それまで手作業で行っていた業務を自動化。年間約1000万円のコスト削減や、提出当日の週報閲覧が可能になるなど、大幅な業務改善効果を達成しました。

現在は全社的な展開を推進し、RPAの定着に向けた組織体制を構築。さらなる業務改善と効率化を進めています。

まとめ

業務改善は企業が競争力を維持し、人材不足や経営環境の変化に柔軟に対応するうえで不可欠な取り組みです。最適な手法を選び、成果を最大化するためのアクションプランを考えてみてください。

RPAを活用した業務改善のご相談、事例紹介などのご要望は、オンライン相談で承っております。お気軽にお申込みください。