【最新】RPAとは?メリットや自動化できる業務の具体例について詳しく解説

RPA(Robotic Process Automation)は、おもに人が行う単純かつ繰り返しの多いPCでの事務作業などを自動化するソフトウェア技術です。RPAを活用し、企業の人手不足を補完したり、働き方改革の推進手段として、近年急速に注目が高まっています。導入が容易な製品も増えており、IT環境の大規模な改修を行わずとも、多くの企業が気軽に試せる点が特徴です。

RPAは定型的な操作の流れを“シナリオ”として登録し、ソフトウェアロボットがその手順通りにパソコン上の操作を行います。ExcelやWebシステムなど幅広いツールとの連携が可能で、繰り返しの入力業務や照合作業などに有効です。AIとは違い、高度な判断力よりも決まったルールに忠実に従う自動化技術として位置づけられています。

導入メリットとしては業務効率化だけでなく、人件費削減やヒューマンエラーを大きく減らすなど、企業にとって重要な効果が期待されます。一方で、すべての業務が自動化できるわけではなく、導入コストやメンテナンス面の課題もあります。本記事では、RPAの概要やメリット・デメリット、具体的な活用事例や将来性について詳しく解説します。

RPAは、定型的な業務をソフトウェアロボットによって自動化する技術を指します。作業の手順を「シナリオ」として設定することで、主にパソコンを使って行う定型業務の自動化が可能です。

RPAの特徴は、今ある業務システムの大きな改修を行う必要がないことです。これまで人の手で処理していた業務をアナログからデジタルに移行でき、決められたルールに従う繰り返し作業や単純作業を代行する形で業務効率向上に貢献します。

後述する人手不足の深刻化や働き方改革による労働時間の見直しなど、RPAの導入によってさまざまな課題の解決が期待されます。

業務自動化20年、1300社超の実績!「Autoジョブ名人」の詳しい資料はこちら→

近年の社会情勢やビジネス環境の変化に伴い、RPAへの期待が急速に高まっています。

少子高齢化や労働者の減少が拍車をかける中、企業は限られた人材で生産性を高めることを求められています。さらに、長時間労働の是正や柔軟な働き方を実現する“働き方改革”の追い風もあり、ルーチンワークを自動化できるRPAの重要性が急上昇しています。また、デジタル技術を活用した業務改革(DX)に取り組む企業が増えたことで、システム連携力を持つRPAが導入しやすい土壌が整いつつあります。

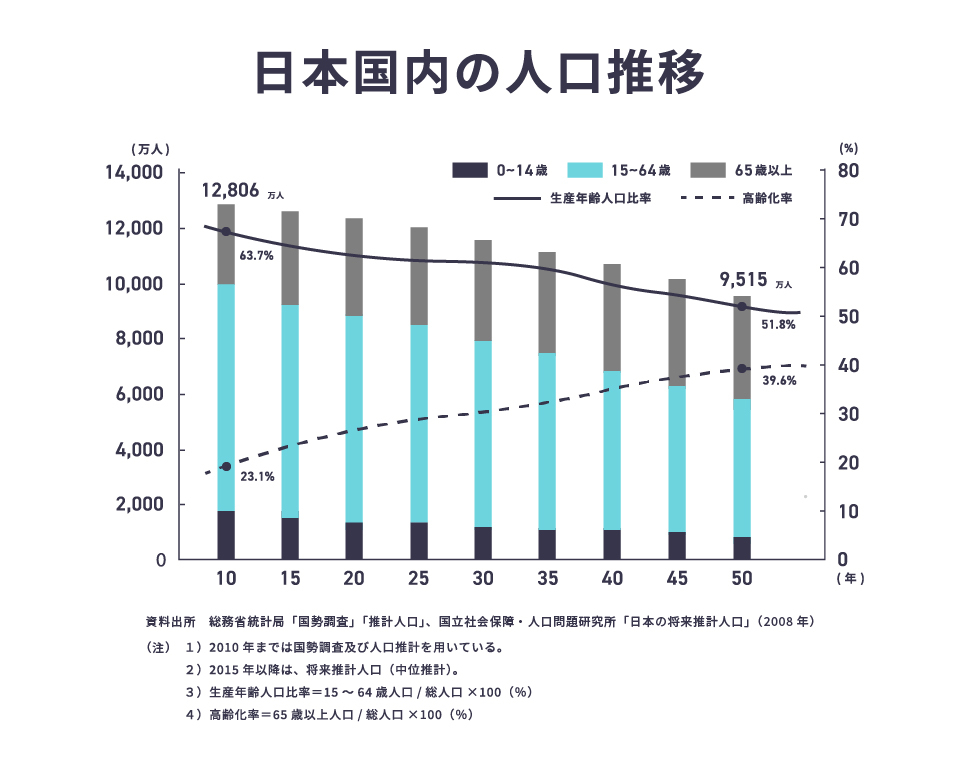

人手不足の深刻化

少子高齢化とそれに伴う労働人口の減少により、多くの業種・業態で深刻な人手不足が起こっています。2010年時点では1億2,806万人だった日本の人口は、2050年には9,515万人にまで減少すると予測されており、高齢化率の上昇とともに生産年齢人口も減少することが見込まれるなど、将来的な人口減少への対応は必須といえる状況です。

RPAを導入すれば、単純作業をロボットに任せられるため、社員はより高付加価値な業務に集中しやすくなります。この仕組みは、経営資源の最適化や業務の高速化にも有効です。

働き方改革の機運の高まり

長時間労働の是正やワークライフバランスの改善は、多くの企業で優先課題になっています。RPAによってリソースを必要とする定型作業を自動化すれば、従業員の残業時間を削減できます。また、事務的負担を軽減し意欲的な業務に取り組む時間を増やすことで、企業全体の生産性も底上げ可能です。

DX推進への関心度の上昇

企業が競争力を維持していくためには、デジタル技術を取り入れた業務改革が不可欠です。RPAは既存システムと連携しやすく、データの入力・収集など作業面でのデジタル化を一気に進める手段として重宝されています。DXの第一歩として導入しやすいことも、RPAが注目を集める要因の一つです。

RPAを導入することで得られる代表的な利点について解説します。

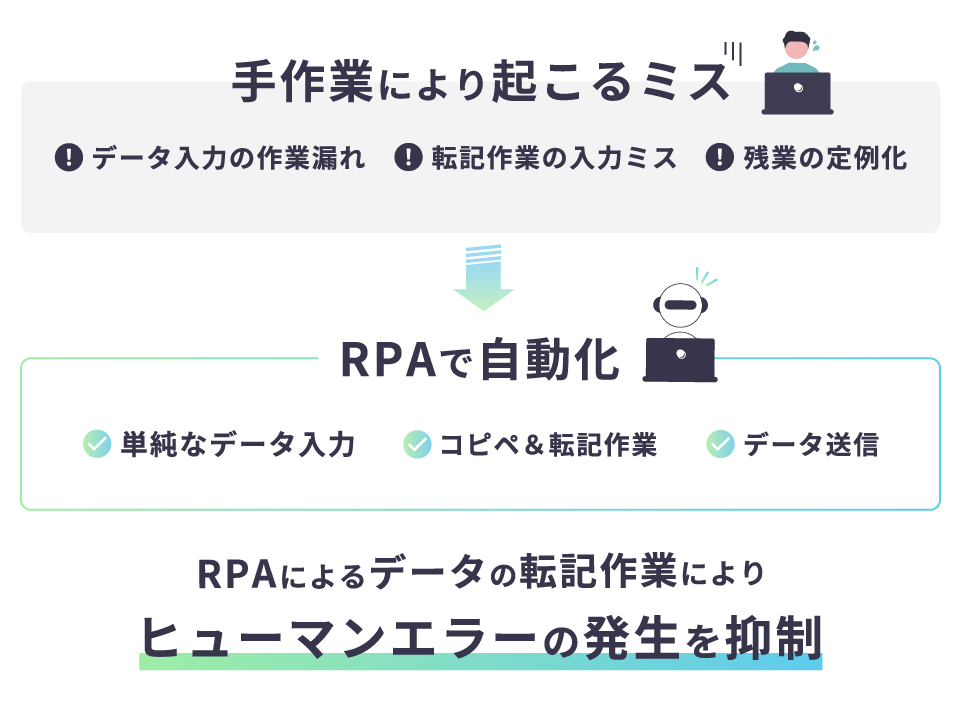

RPAによる最大のメリットは、手作業やヒューマンエラーを大幅に削減できることです。単純作業をロボットが24時間稼働で正確にこなすため、品質とスピードの両立が期待できます。また、定型業務に費やしていた人的リソースを自由に振り向けられることで、価値の高い業務に集中できる点も大きな魅力です。

ここでは、RPAの3つのメリットについて解説します。

業務を効率化できる

RPAは操作ログや画面操作を記録し、シナリオ化することで自動化を実現します。このため、一連の定型的な作業フローをロボットが代行し、従業員の手間を一気に削減できます。結果として、業務スピードやミス防止効果が大幅に向上し、組織全体の効率化を後押しします。

コスト削減につながり柔軟な経営判断ができる

RPAによって人的リソースの割り当てが軽減されることで、会社が長時間労働への対策や人件費の圧縮を図りやすくなります。浮いたリソースを新規プロジェクトや高度な分析などに回すことで、より戦略的な経営判断が可能になります。新規商品の開発や既存商品の改善、マーケティングの新規施策など、顧客満足度の向上に直結する「人がやるべき付加価値の高い業務」に注力すれば、ビジネスの成長も期待できます。

社内のDX推進によってRPAを活用しやすくなる

RPAはDX推進の流れと密接に関連しており、デジタル変革を進める企業文化があるほどスムーズに導入できます。RPA活用を機に社内にデジタル知識が蓄積されれば、さらなるスマート化の足がかりとなり、新たな自動化プロセスや高度なツール導入も検討しやすくなります。これらの要素が相互に作用し合い、組織全体のデジタル成熟度が加速します。

RPAを導入するにあたっては、いくつかの注意点が存在します。

RPAは万能ではなく、運用コストや業務範囲の選定など、事前に検討すべき課題があります。特にシナリオ設計が不十分な場合、トラブルやメンテナンスコストが増加する懸念があります。評価と運用を適切に行うためには、導入前の準備や体制構築が不可欠です。

ここでは、RPAの2つの注意点について解説します。

業務フローの変更時にメンテナンスが発生する

RPAはあらかじめ設定した手順に沿って動作するため、標準フローが変更されるとRPAのシナリオも修正が必要になります。大幅な業務プロセスの更新が頻繁に起きる環境では、その都度RPAの設定を再調整しなければなりません。メンテナンスリソースを確保しておくことが導入成功のカギとなります。

自動化できるのは基本的に定型業務

RPAは複雑な判断が必要な業務やクリエイティブなタスクには向いていません。あくまでルールベースの自動化が基本であり、例外処理や特殊な判断が多い工程では導入効果が薄くなる可能性があります。そのため、対象業務の選定は慎重に行うことが重要です。

ただし、AIと連携させることで一部の業務は自動化できる場合もあります。具体例としては、AI-OCRで手書き文字を認識・データ化し、その内容の集計・分析などをRPAが行うことが挙げられます。

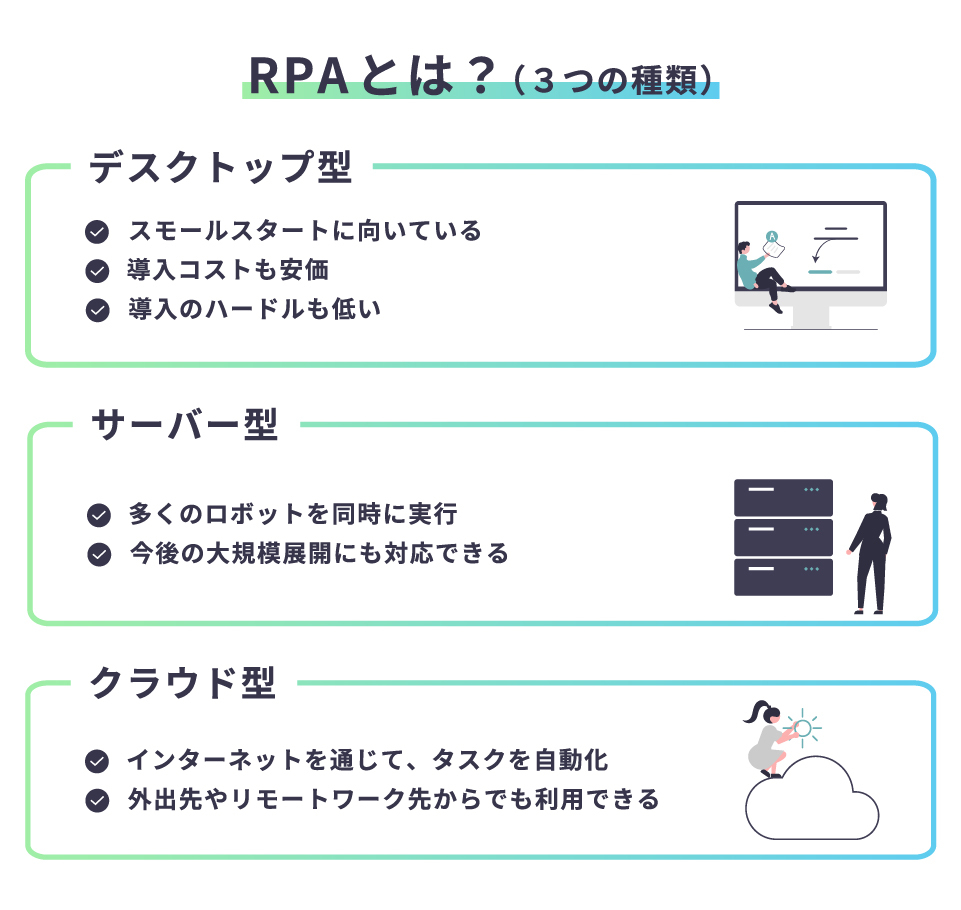

RPAツールには大きく分けて3つの提供形態があります。

RPAツールの提供形態には、それぞれ得意分野と導入ハードルの違いがあります。小規模な部署導入やテスト的な運用を考える場合は簡易的な形態を選び、大規模導入の場合は拡張性や管理性を重視するなど、状況に応じた選択がポイントとなります。加えて、コストパフォーマンス面でも適切な種類を選ぶことで、運用効果を最大化できます。

デスクトップ型

デスクトップ型のRPAは個人のパソコンで動作するため、小規模スタートに向いています。導入も比較的簡単であり、使い慣れたPC環境でテスト導入できるのが魅力です。ただし、ロボット数が増えると管理が煩雑になるため、ある程度以上の規模では管理体制をしっかり整える必要があります。

サーバー型

サーバー型RPAは、中央サーバーでロボットを一括管理する方式です。大規模運用や複数ロボットの一元管理が可能で、集中管理によりメンテナンス性も高まります。一方で、導入や運用コストが上がることがあるため、事前にROIを明確にしておくことが大切です。

クラウド型

クラウド型RPAは、インターネットを介してRPA機能を利用できるサービス形態です。初期投資を抑えられ、アップデートもオンラインで行われるため、最新機能をすぐに利用できる利点があります。ただし、外部のクラウド環境を利用するため、セキュリティ要件が厳しい場合には注意が必要です。

RPAには3つのクラスがあり、段階的な機能に応じて分類されています。

RPAのクラス分けは、どの程度の業務に対応できるかを判断する上でのひとつの指標になります。基本的な定型作業の自動化をするクラスから、AIや自然言語処理を取り入れた高度なものまで幅広く展開しています。企業がどのクラスのRPAを導入するかは、現場が求める業務内容やコスト、技術的リソースの確保状況によって異なります。

クラス1:Robotic Process Automation

最も基本的なRPAであり、決められたルーチンワークの自動化に特化しています。Excelの繰り返し入力やシステム間のデータ転記など、単純作業を正確かつ高速に処理できます。AI的な判断を伴わないため、導入が比較的容易で短期的な成果創出を狙いやすいのが特徴です。

クラス2:Enhanced Process Automation

クラス1の基本的な自動化機能に加えて、複数システムや異なる形式のデータを取り扱う場面での効率化が図れます。ルールベースの簡易的な判断を行ったり、メールの文面を解析して次の処理を分岐させるなど、拡張された機能をもつのが特徴です。シナリオの複雑性が増すため、適切な運用管理が必要になります。

クラス3:Cognitive Automation

AIや自然言語処理など先端技術を取り入れたRPAで、非定型業務にもある程度対応できる高度な自動化を実現します。書類の読解や画像認識を行い、人間の判断をサポートするようなロボットの開発が可能です。実装やコストも高くなる一方で、実現できる業務範囲がさらに広がることから、今後の展開に大きく期待が寄せられています。

RPAは社内のさまざまな定型業務を自動化でき、その応用範囲は広いです。

データの入力・転記作業や、定期的な情報取得と加工など、手間と時間がかかる繰り返し作業に向いています。RPAが行った作業内容はログとして残るため、業務の可視化や監査のしやすさも利点のひとつです。ここでは、その代表的な例を挙げて解説します。

データの転記作業

Excelから他システムへの入力や、逆にシステムからExcelへのデータ出力など、基本的な転記作業をRPAが担当します。入力ミスが起きやすい場面でも自動化により精度が上がり、作業時間も圧縮できるメリットがあります。多くの部門において定常的に発生するため、自動化による効果が特に高い業務の一例です。

情報収集業務

Webサイトからのデータスクレイピングや、社内システムからのレポート抽出を自動化できます。例えばコスメブランドを展開する企業にとって、自社ブランドの商品を改善する際にユーザーの口コミ情報を収集したり、不動産会社であれば、適切な家賃を設定するためには競合他社が設定している家賃の相場を調べるなどです。

取得した情報を必要な形式でまとめたり、定期的にメール配信するロボットも作成可能です。人手では非効率な大規模情報の一括収集が容易になるため、リサーチや分析にかかるコストを大幅に削減できます。

データチェック作業

大量のレコード間の整合性チェックや、発注データと請求データの突合といった作業を自動化できます。ヒューマンエラーを最小限に抑えつつ、膨大な検証作業を短時間で完了できるため、信頼性とスピードを両立できます。

さらに、あらかじめ設定したルールに基づいた自動チェックにより、セキュリティリスクの軽減にもつながります。こうした仕組みは、社内の業務管理部門や事務局が行う帳票確認や監査業務にも応用可能です。

アプリケーションの自動操作

RPAは、人が行うシステムやアプリケーションの操作を再現し、ボタンのクリックやデータ入力などを自動で行うことができます。

これにより、複数の画面を行き来して行うような業務の負担を軽減し、作業時間を短縮できます。

たとえば「発送時期を教えてください」といった定型的な問い合わせメールに対し、事前に設定した内容で自動返信するシナリオを作成すれば、メール対応の工数削減も可能です。

ただし、現在のRPAはあくまで『設定された条件に基づいた処理』であり、メールの内容を理解して柔軟な対応をするわけではありません。そのため、利用シーンごとに条件設定や処理ルールを慎重に設計することが重要です。

RPAにも得意・不得意があり、苦手な領域への適用には注意が必要です。

複雑な意思決定を伴う業務やイレギュラー対応が多いタスクは、一般的にRPAの苦手分野とされます。個別の判断が必要な業務や、手順の変更が多い業務、ルールが複雑な業務などはRPAが適切に処理できない可能性が高いため、人が担当したり、業務の一部をRPAに任せるという運用にする必要があります。

また、人間同士のコミュニケーションが欠かせない業務や、法的な確認プロセスが必要な業務などでは、RPA単体では限界があることを理解しておく必要があります。

実際にRPAを導入し、大きな成果を上げた事例をご紹介します。

RPAの導入事例は多岐にわたり、特にバックオフィス系のルーチンワークが多い部門で大きな効果を出しています。ここでは、請求書の処理やWeb-EDIとの連携といった具体的なシーンを挙げます。成功事例を参考に、自社内でも類似の業務を自動化できるかを検討することで、導入効果を最大化しやすくなります。

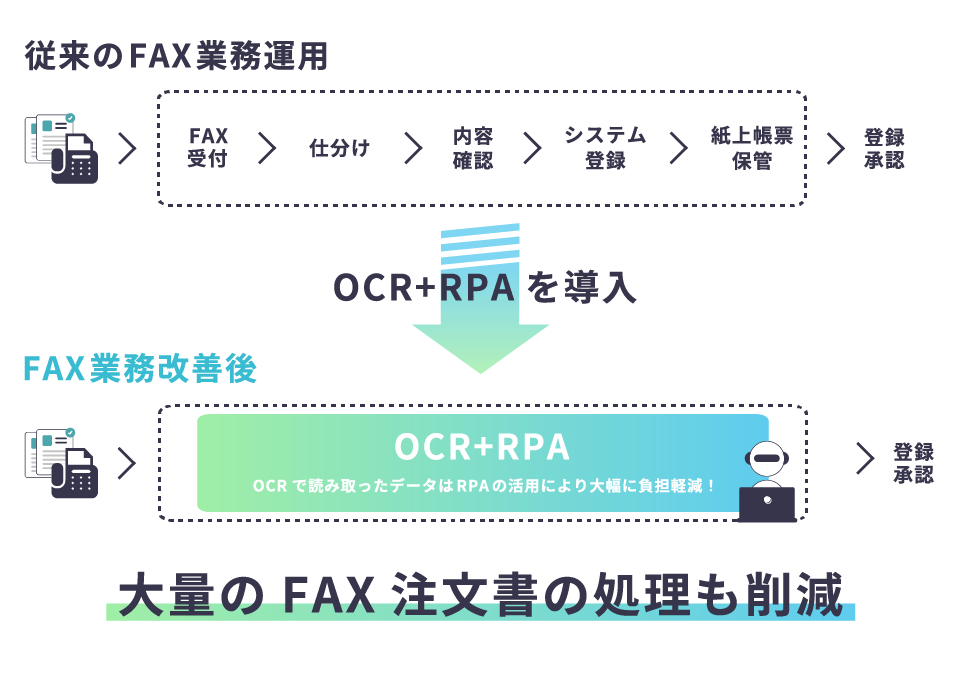

発注書・請求書等のデータ登録作業自動化

発注書や請求書をはじめとしたデータ登録作業は、RPAで自動化しやすい業務のひとつです。FAXなどを通じて紙で受信した発注書の内容をOCRで読み取ってテキストデータ化し、そのデータをRPAで自動的に受注システムへ登録する仕組みです。

人の手でデータの読み取りから登録を行うと膨大な時間がかかりますが、RPAに登録作業を一任すれば、短時間で高速なデータ登録が可能になります。

最近ではOCRにAIを組み込んだ「AI-OCR」も普及しており、従来では判断が難しかった手書き文字も柔軟に読み取れるようになってきています。顧客による手書きの申請書や入会申込書なども正確にテキストデータ化できるため、人による判断が必要な一部業務も効率化できます。

取引先のWeb-EDIシステムから必要なデータを定期的にダウンロードし、社内システムにアップロードするフローをRPAが担当しています。人がデータをダウンロードする場合、中には早朝や深夜にデータを更新する取引先に対応して早朝に出社したり、夜間にデータを確認したりしなければならない場合もあります。RPAを活用すれば、指定した時間に自動で処理を実行するため、人が時間に縛られる必要もなくなります。

WebEDI受注業務を自動化し、人手による作業をゼロにすることもできます。くわしくはオンデマンドセミナーをご覧ください。

【オンデマンドセミナー】

WebEDIの作業時間をゼロにする!RPA活用術とは?

RPAは今後ますます高度化・普及が見込まれており、市場規模も急成長しています。

テクノロジーの進歩と企業の働き方改革への意識の高まりにより、RPA市場は拡大を続ける見通しです。さらにAIや機械学習との連携が進むことで、これまで定型業務に限定されてきたRPAの適用範囲が一段と広がると期待されています。企業にとっては、新たな手段としてRPAを取り入れるだけでなく、既存の自動化プロセスを高度化していくアプローチも検討すべき時代に突入しつつあります。

市場の予測と動向

働き方改革や人手不足に対応する手段としてRPA需要は高まり続けており、国内外の調査機関のレポートでも市場規模の拡大が予測されています。導入企業が増えるにつれ、RPAの導入支援サービスやコンサルティング需要も拡大しており、エコシステム全体が活性化しています。こうした動向がさらなる技術革新を促す好循環が作られています。

新たな技術とRPAの融合

クラウドやAIとの融合が進むことで、RPAが担える役割の幅が広がっています。特にAIを搭載したRPAは、一般的には難しいとされる半定型作業や自然言語処理が求められる業務の自動化に取り組みつつあります。これにより、人間の判断とロボットの処理を組み合わせ、より高いレベルの自動化を目指す動きが活発化しています。

RPAは、企業が抱える多くの課題を解決し得る技術ですが、導入時のポイントの見極めが重要です。

RPAの導入は、単純作業の代替だけでなく労働力不足の緩和や業務品質向上など、幅広いメリットをもたらします。一方で、定型作業以外への対応限界や、メンテナンス工数といったデメリットも存在します。正しい業務選定と綿密な運用体制を築くことで、RPAのメリットを最大限享受しやすくなるでしょう。

RPAを導入するなら、専門知識がない方でも直感的に利用できる「Autoジョブ名人」がおすすめです。RPAによる業務の自動化を検討されている方は、下記のURLからぜひ一度お問い合わせください。